这几天我在台北,专程去看Guns N'Roses的演唱会。为了这一天我期待了半年。激动之余在朋友圈PO了演唱会的门票,上面赫然印了两个字:站票。

别小看站票这两个字,如今的歪风邪气,一张票根也暗藏玄机。站票还是坐票,就好比拉屎蹲的是茅坑还是马桶,坐着的永远比站着的高级,VIP代表你混得开,行情好。看个演唱会都能挂上“阶级”。

于是就有人明着问我:干嘛不买坐着的票子,站着看演唱会多累啊!也不乏暗中对我鄙视的:站票都好意思发朋友圈炫耀!

我忍不住想骂人了:哪有摇滚是坐着看的?坐票当然有,后场看台全是坐票,我买的内场站票,除了累,就是贵。

我看的live,不是电音节,也不是流行乐,更不是某些靠上综艺卖人设的“流量巨星”,我看的可是摇滚啊!是Guns N'Roses啊!

也不乏一些台北的乐迷对我的漂洋过海感到“震惊”:你们“所在的”地区,那么有钱,场馆那么好,市场那么大,音乐氛围那么好,为什么枪花这种世界级摇滚乐队要跑到香港台湾开演唱会,而不去北上广?

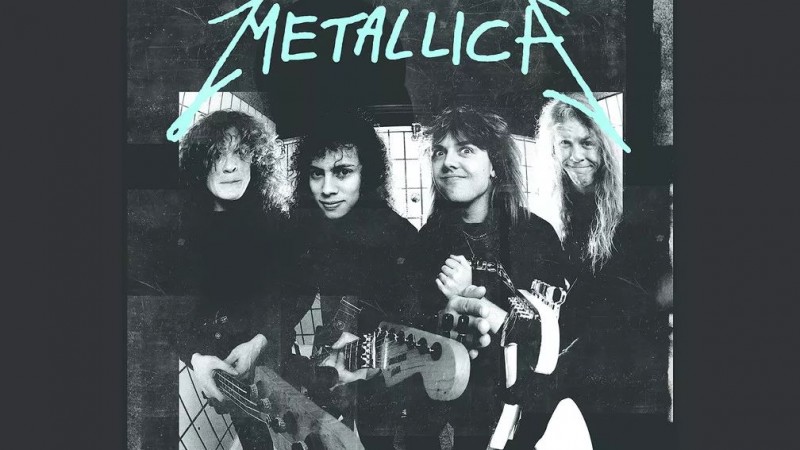

我无言。顶级摇滚乐队不是没来过北上广。metallica来过,当时我买的2000块的预售票,一到现场,发现同样的票黄牛只卖300,看台票最后都20块贱卖,还不够买一杯奶茶。

这可是拿过九次格莱美的metallica啊!

去年,Air Supply来沪,为了听一曲《making love out of nothing at all》,家门口的演唱会,说什么我也得去。

结果临时被通知更换场地,到场的观众凤毛麟角,两个60岁的老头,在聚光灯下大眼瞪小眼。

后来才知道,是因为卖不出票,演唱会临时取消了,为了给买了票的歌迷一个交代,才把场馆临时改到一个羽毛球馆,美名其曰:答谢会。

Air Supply虽然算不上摇滚乐队,却是在70,80年代享誉全球的慢摇组合。坐拥三届格莱美。

而就在上周,蝎子乐队上海梅奔开唱,根据上海朋友的直播,门票最后依然被毫无悬念地贱卖,最后甚至有黄牛白送。

这支被《滚石》称为“重金属英雄”的传奇乐队,为了宣扬世界和平,在动荡时期写下了《Wind of Change》,一年后柏林墙被推倒,冷战结束,这首歌一口气拿下了10个国家的榜单冠军,被德国人称作“第二国歌”。

这些摇滚英雄,半辈子都和传奇,荣誉,格莱美这些词挂钩。一来中国某些地区,竟落得门票被贱卖的下场。

反而那些靠上综艺卖笑,靠炒作包装的“流量偶像”,他们的一张票,前排随便炒炒就是万儿八千,还供不应求。

凭什么?

是摇滚不行了,还是时代崩塌了?

也许是这个时代太好了,审美和精神上的需求,不再是刚需了。才华这两个字,也不再值钱,值钱的是给“跟风一代”营造粗制滥造的共鸣,实现流量上的变现。

而如今沦落为“亚文化”,“非主流”的摇滚,曾真真切切地改变过这个世界。

让我们穿越到60年代——

20世纪60年代的西方,这里是摇滚革命的故乡。摇滚从诞生那刻就具备反叛因子,在这个理想与激情同在的时代里爆发,成为叛逆少年的最爱。

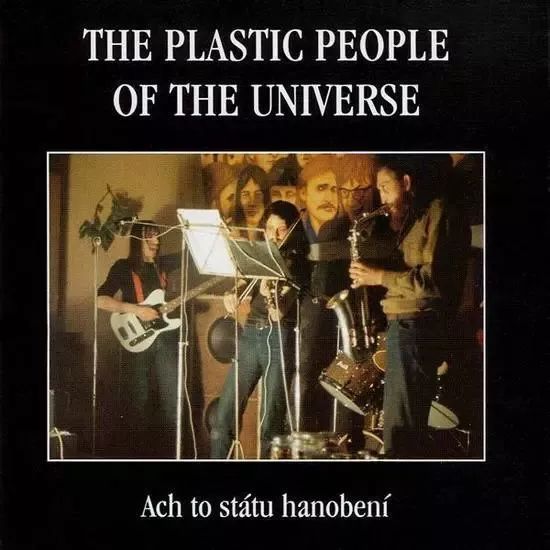

1968年的春天,在苏联军队进入布拉格一个月之后,一支名为“宇宙塑料人”的乐队成立了,自由即兴的歌词与迷幻独特的曲风,很快成为了地下的精神支柱。

“他们的音乐里有一种令人不安的魔力,一种使人警醒的力量,这是一种非常严肃真挚的,对于内心体验的自由表达,就算麻木不仁的人,也会在他们的音乐里学会思考。”热爱摇滚的剧作家瓦茨拉夫.哈维尔如此评价这支乐队,也道出了摇滚乐的真谛。

或许就是这种“令人不安的魔力”,让宇宙塑料人成为了当局者中的眼中钉,1976年,“宇宙塑料人”被捕入狱。入狱原因很简单,因为,音乐比政权更能拉拢民心。

这激起了剧作家哈维尔的愤怒,他决心救出这支带给人们自由与思考能力的乐队,于是他发起了一系列政治运动,并当选了新生的捷克共和国的总统。

这就是摇滚史上最荡气回肠的一场革命:摇滚唱垮了一个政权。

从此摇滚乐也打上了时代的烙印,是后人回忆起那个时代的狂热与梦想时,不绝于耳的反叛之声。

早在20世纪50年代,摇滚就是叛逆少年的最爱。年轻人疯狂地追逐着这种隆隆轰鸣的艺术形态,被媒体和执政者视为让青少年堕落的洪水猛兽。

而那时,与政治抗议相结合的音乐形式,是民谣。

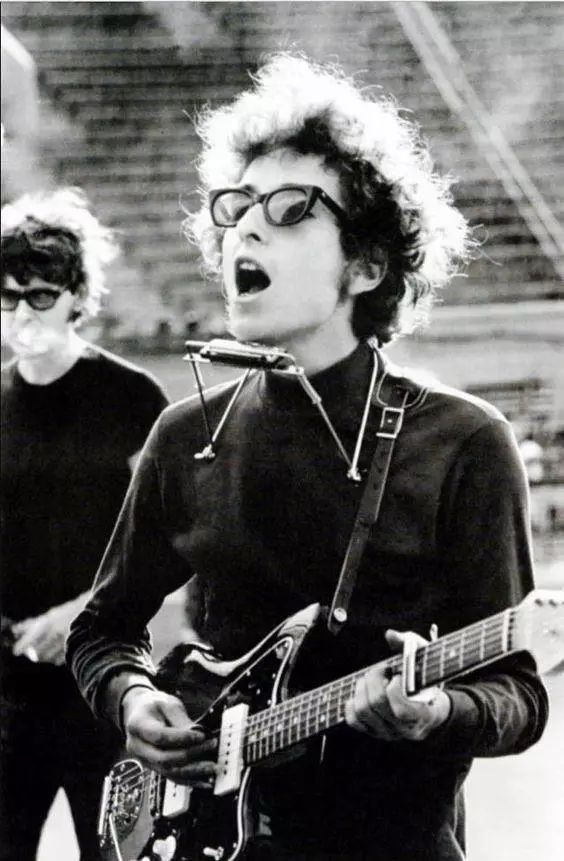

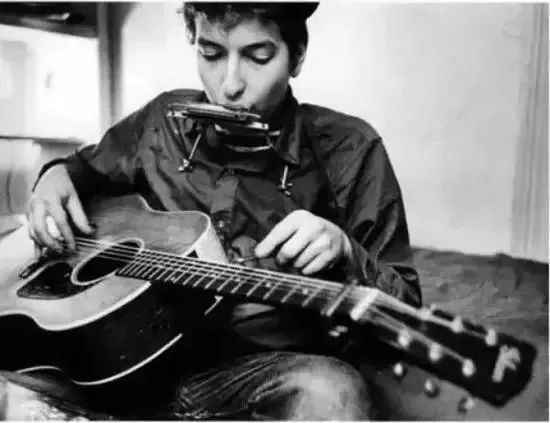

1965年7月25日是流行音乐史上尤为浓墨重彩的一天。这一天,鲍勃·迪伦应邀参演新港民谣音乐节,他破天荒地背起了电吉他,在他民谣作品的忠实听众面前奏起了摇滚乐。

自此,鲍勃·迪伦与传统民谣一刀两断,开始了他在舞台上的摇滚实验。他的“背叛”使他民谣圈的老朋友非常伤心,歌迷也倍感困惑与失落。1966年,当他踏上曼彻斯特自由贸易厅的舞台,一名观众冲台上大吼:“犹大!”

这声尖锐的指责深深地刺痛了迪伦,但他回应道:“我不相信你。”然后转身告诉乐队:“大声弹!

正是他所开创的民谣摇滚之风,使摇滚乐第一次正式与反主流、反体制的精神结合。这一场摇滚的革命,最终催生了革命的摇滚。

2016年,鲍勃·迪伦获得诺贝尔文学奖。成为第一个拿到诺贝尔文学奖的摇滚歌手。

被时代杂志列入本世纪最有影响力的100人之一的鲍勃·迪伦,无疑让摇滚乐少走了一段弯路,如果没有鲍勃·迪伦,就没有THE BEATLES,就没有齐柏林飞艇,如此推算,可能也没有枪花,slash和rose如今可能还是两个搬运工人。

让我们再回到半个世纪前——

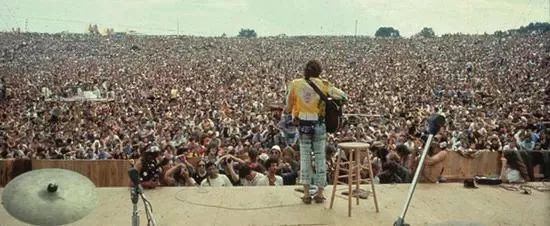

1969伍德斯托克(Woodstock)音乐节,歌手面对数十万热情的观众激情演唱。“爱之夏”的嬉皮士与六八运动的街头斗士:摇滚乐开始改变世界。

“如果你要到旧金山,记得在头上戴几朵花。如果你要到旧金山,你会遇见许多和善的人们。对那些来到旧金山的人们来说,那里的夏日时光将充满了爱……”

1967年的夏天,十万名来自全美各地的年轻人,哼着这首名为《旧金山》(San Francisco)的歌,奔赴旧金山的海特—艾许伯里区,那儿有一场名为“爱之夏”(Summer of Love)的盛会。

这些年轻人被称为嬉皮士(hippie),又称“花之子”。他们反对主流资本主义意识形态与生活方式,倡导爱与和平、自由与性解放,用公社式和流浪的生活方式表达自己对现实的反抗。

尽管“爱之夏”的气氛十分和平美好,但它对主流意识形态和生活方式的公然抗争,以及“要做爱不要作战”(Make love, not war)这句立场鲜明的反战口号,已然表明了这正是一场抗争。

这场声势浩大的青年运动,必定少不了摇滚乐的参与。十万嬉皮在迷幻摇滚之声中纵情狂欢,让那个短暂而灿烂的夏天充满了自由与反叛的气息。

1964年,披头士(The Beatles)进军美国,这就是著名的“英伦入侵”。披头士当年有多火?所有的美国青年都留着锅盖头,使美国人从失去肯尼迪总统的悲伤中解脱出来。上节目当晚,美国青少年犯罪率也降到了历史最低。

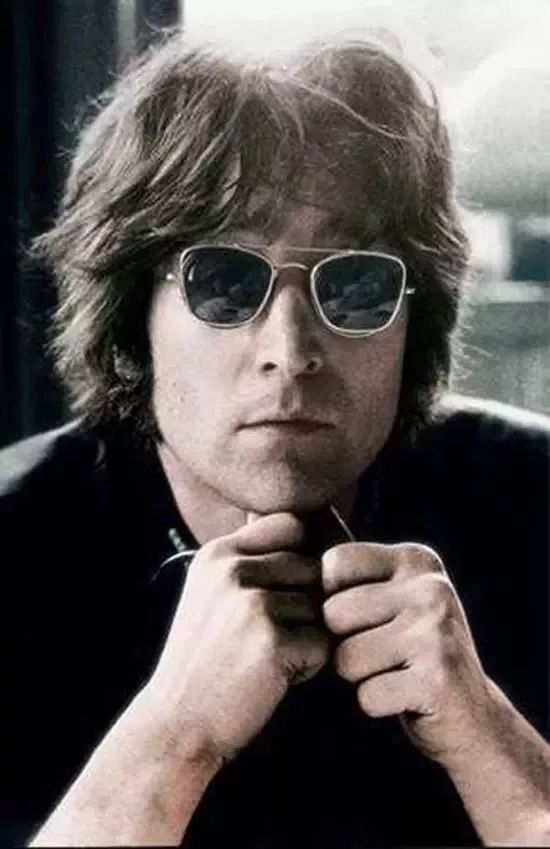

一年后,披头士遇上了鲍勃·迪伦,从此列侬开始带领披头士走向成熟,走出了小情小爱的舞曲风,开始讨论人生,世界深层次的问题。成为了严肃的音乐家。

(约翰列侬最著名的反战歌曲,提出了对乌托邦的构想:不分国度,不分政治,不分宗教,人们自由,平等,充满爱)

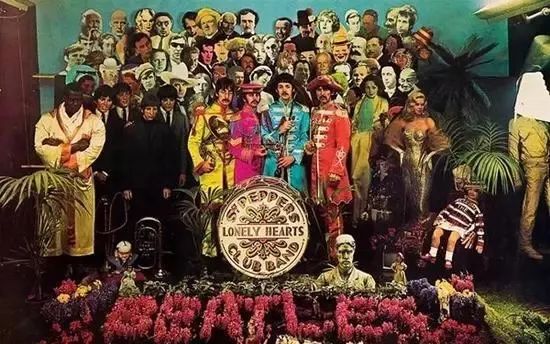

1967年也是摇滚史上经典专辑井喷的一年。这一年,披头士推出了《佩珀军士的孤独之心俱乐部》,它被看作是艺术摇滚的先驱以及早期概念专辑的代表。

如果说Beatles的音乐为60年代青年们的想象力,创造力点开了一个好方向,那随后的“迷幻摇滚”大爆发更是让这种想象力发挥的淋漓尽致。

平克·弗洛伊德(Pink Floyd)的首张专辑《黎明门前的风笛手》也在这一年诞生,它是天才希德·巴雷特(Syd Barrett)主导的第一张,也是唯一一张专辑;还有大门乐队(The Doors)的首张同名专辑,它的诗意、神秘与深邃造就了摇滚史上一个难以逾越的高峰;此外,滚石乐队(The Rolling Stones)、吉米·亨德里克斯体验乐队(The Jimi Hendrix Experience)、飞鸟乐队(The Byrds)等都在1967年发行了一张甚至更多的经典专辑。

Beatles对世界的影响力实在太大了,以至于让人忽略了英国同一时代的齐柏林飞艇(Led Zeppelin)。Beatles的伟大在于,他们改变了世界,不懂摇滚的人,也崇拜约翰列侬。而齐柏林飞艇的牛逼在于,他们改变了热爱摇滚的青年,让他们改变了世界。

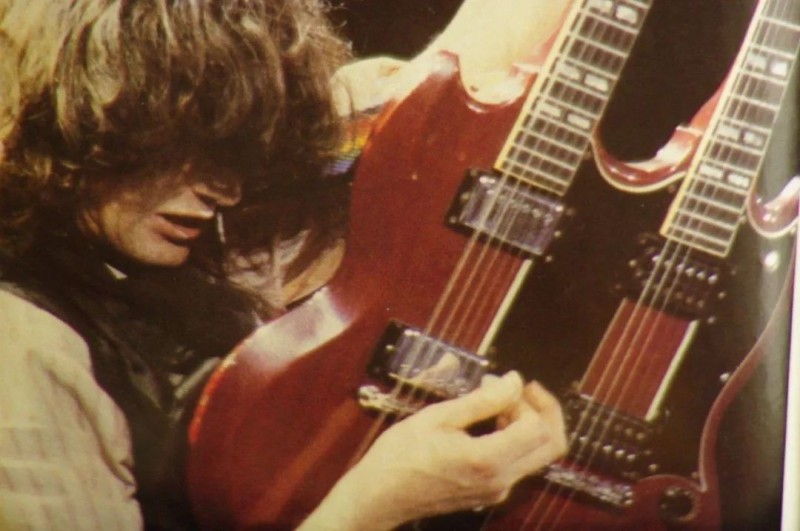

正是受到Jimmy Page的影响,才有了80年代的枪花乐队,而由Jimmy Page发明的double neck guitar,正被枪花的主音吉他手slash 发扬光大。

吉他大师,天才鼓手,被天使亲吻过嗓音的主唱,齐柏林飞艇四个成员都是天选之子,器乐能力顶尖,即兴表演顶尖,编曲能力顶尖,两大头牌的颜值也是顶尖。

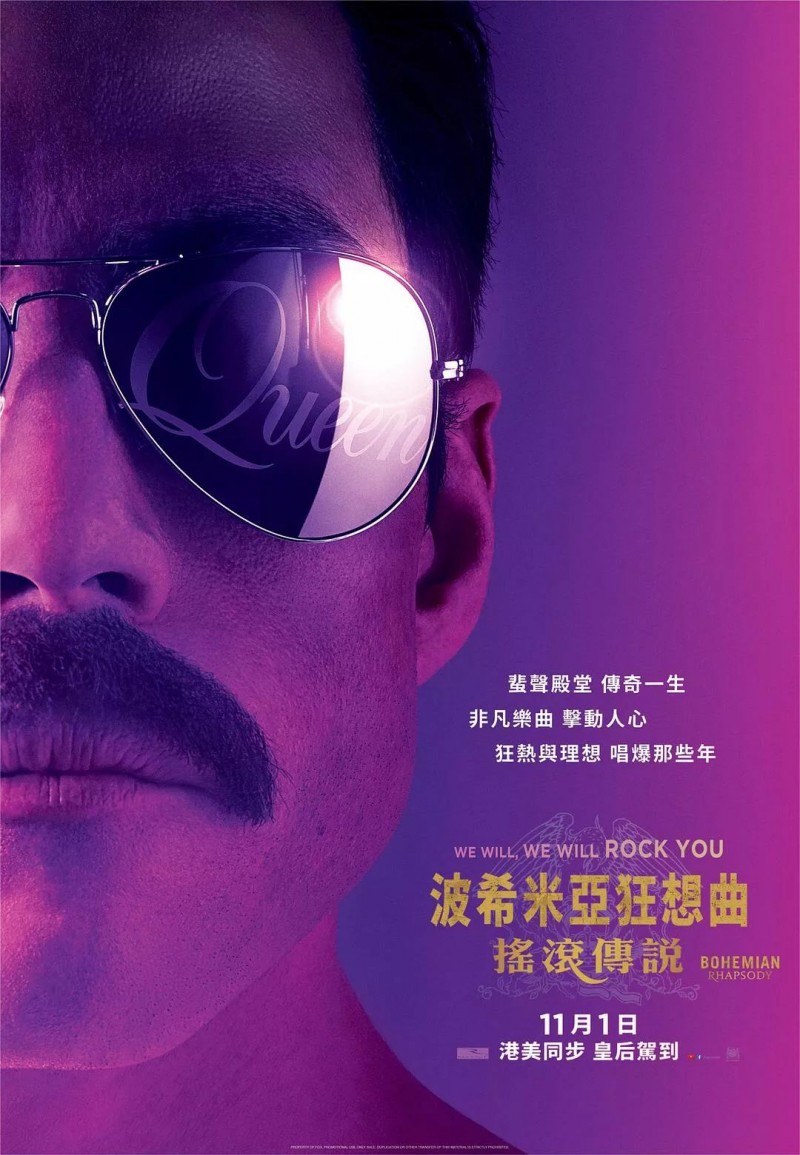

而在70年代,英国,诞生了一支英国官方最受欢迎的乐队Queen(皇后乐队),被中国人熟知是因为《we will rock you》和《We are the champions》,这两首神曲被用作世界杯等一系列世界大事的主题曲,以至于前几年Queen来上海开演唱会,坐无缺席。也是第一支来北上广开演唱会取得票房成功的乐队。

然而这两首脍炙人口的歌曲并不能代表Queen,作为华丽摇滚的代表,Queen最知名的还属《Bohemian Rhapsody》,有兴趣的朋友可以查找一部叫做《波西米亚狂想曲》的纪录片,正在港美热映,遗憾的是没能在“我们生活”的地区上映,这次去台北,除了看枪花,就是看这部关于皇后乐队的纪录片。

本人最喜欢的是《I was born to love you》,都说木村拓哉的品味好,好在哪?他主演的《冰上恋人》,关于爱情,友情,梦想,荣誉,里面的配乐,全是来自Queen,且由木村亲自甄选。来自《made in heaven》。

英国真是个人杰地灵的地方,在伦敦奥运会的开幕式上,八分钟的串烧将披头士,滚石,齐柏林,性手枪等经典摇滚乐一网打尽。

当时的直播让人热泪盈眶:一个国家的摇滚乐,竟然能奢侈到如此地步?

曾经问过一个当地英国摇滚乐迷:在英国人心中,披头士伟大还是齐柏林飞艇伟大?

他说:We never compared them。

爱与和平,即伟大。

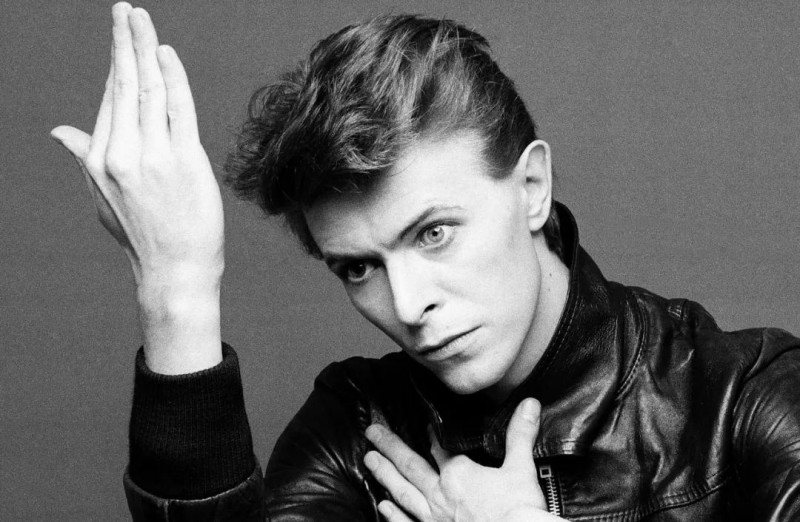

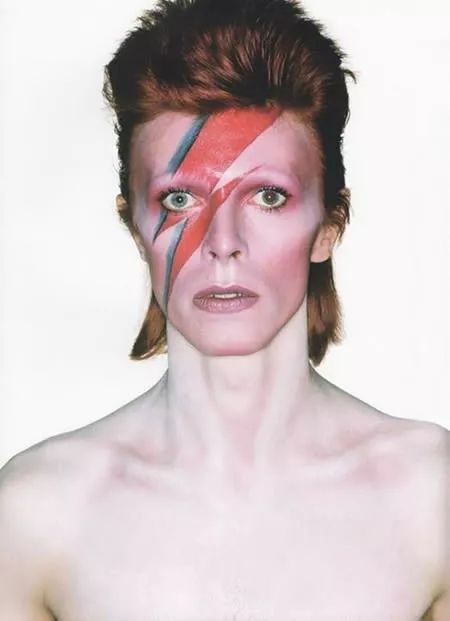

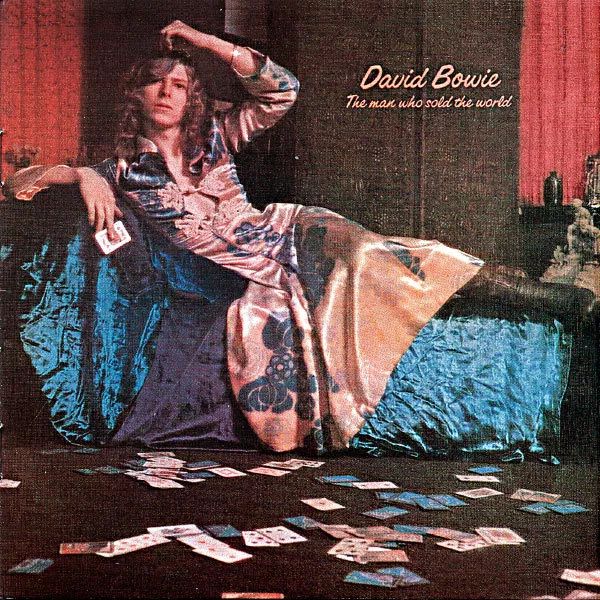

而英国的最后一个摇滚伟人,有思想,歌好听,活成了传奇,还长的贼帅。那只能是2年前仙逝的宝爷大卫·鲍伊了。

“入驻摇滚名人堂”,“好莱坞星光大道留名”,“法国艺术文学勋章”,“伯克利音乐学院名誉博士”,“格莱美终身成就奖”,就连遗作《blackstar》也在第59届格莱美中斩获5个奖项。

大卫·鲍伊,已经无需再用奖项证明自己什么。与其称其摇滚歌手,他更是一个艺术家。开化的是整个时代的思想。

犹如一个预言家,大卫鲍·伊在上世纪八十年代就构想出了社交网站,并预言了未来的音乐产业链。

可以说,大卫·鲍伊“出卖”了这个循规蹈矩的世界,才华的上层建筑,叫做思想。

聊完了英国,我们聊美国

(深憋一口气,这可能是BwizU史上最长的一篇推送了,能看到这里的,谢谢你们,真心的)

英国的摇滚是最好的,但是摇滚乐,恰恰是美国人发明的。

先简单地回顾一下历史:20年代30年代中期,欧美经济大萧条——30年代末,二战爆发——1941年日本袭击珍珠港,美国投入反法西斯战争——50年代,美国开始相对稳定和繁荣。

而正是这个安逸的年代,中产逐渐增多,生育进入高峰,青少年的数量空前增长,他们和经历过动荡的家人在一起,听红歌,接受着传统的爱国主义教育。

他们开始感到无聊,不愿意走父母安排好的道路,想要有属于年轻人的追求和爱好:有力,直白,叛逆。和年轻人特有的“多动症”性格吻合。于是在20世纪50年代初期,摇滚乐出现。

关于摇滚乐的演变史,这里不多赘述,反正就是黑人喜欢布鲁斯,中产白人喜欢流行,而中西部农民喜欢乡村。这三种音乐风格互相看不起,也互相离不开。为了迎合市场,融合是唯一出路。而在1951年美国一位叫艾伦.佛雷迪的电台主持人首次用“rock n'roll”形容这种音乐风格的时候,摇滚一词,就诞生了。

摇滚乐的官方发明者是一个叫做Chuck Berry的黑人,而摇滚的推动者,中国人称作:猫王。

尽管Elvis唱的是pop,被人传颂的也是其舞台表现力并非作品,撇开音乐性,猫王的社会性,是影响一代人的。

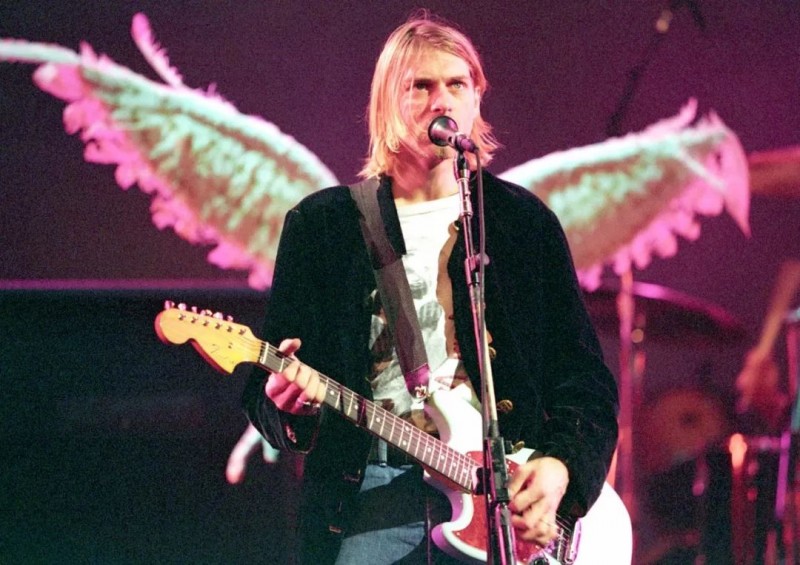

而影响美国人最深的摇滚艺术家,还是披头士,鲍勃·迪伦和齐柏林飞艇。其中最著名的就是80年代风靡全球的Guns N' Roses。

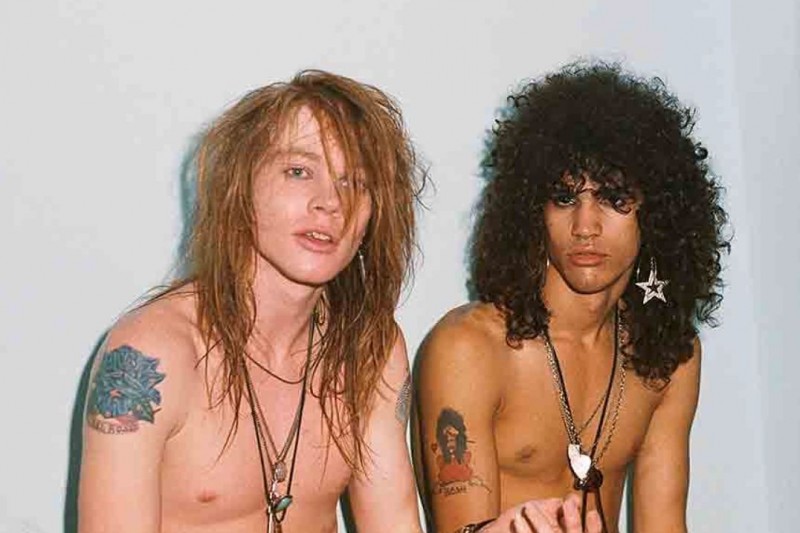

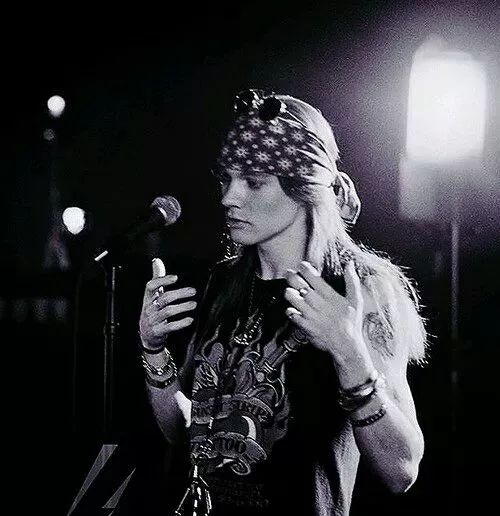

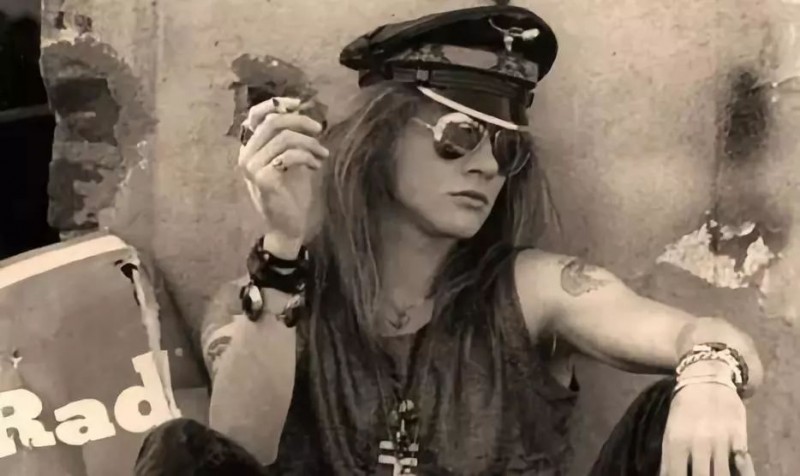

这支来自洛杉矶的乐队,主唱AXL Rose和吉他手Slash,正是受到了齐柏林飞艇的影响,Rose和Slash这两个“混蛋”,年轻的时候几乎伤遍了全美少女的心,Rose堪称泰迪,指谁艹谁,就连鼓手的女朋友也不放过,还把这段香艳的偷情写进歌里,活生生气走了鼓手。

反正该做的坏事,Rose全干过了,整个加州的警察通缉他,可惜除了警察,所有人都拥护他,最后在同行(也是自己的迷妹)的庇护下,避过了风头。

为什么如此“渣男”还被人宠幸,看看他年轻时候的照片就知道了。脸帅真的是可以无法无天的,更别说那惊天地泣鬼神的天才音域了。

关于枪花的作品,被世人熟知的是《Don't Cry》和《knocking on heaven’s door》,后者的原版由鲍勃·迪伦演绎,枪花是翻唱最成功的一个版本。在此次台北巨蛋演唱会上,年近60的Rose,把这首歌送给了一位刚刚去世的老友,足足唱了十五分钟,让人感叹生命与音乐的大同。

而最受枪迷们喜欢的应该是《Sweet child's o' mine》了,这支由slash即兴solo,被axl填词的世纪金曲,一听前奏,就是太阳升起,一见钟情的感觉。我这辈子没想过结婚,但如果有婚礼,那就指定放这首歌吧。对方不答应,那这婚就不结了,因为我们不是一类人,高潮和G点不一样,以后日子很难过的。

除了这首世纪金曲,本人最喜欢《November Rain》和《Patience》,《Patience》里的Rose口哨方一吹起,温柔就无懈可击。(一定要看MV)

而《November Rain》的MV里,则把C位让给了Slash,置身于教堂外的荒野,漫天飞舞的黄沙中,Slash叼着烟,用吉布森Lespaul演绎着世纪solo,多少热爱音乐的少年由这一幕爱上了摇滚,捡起了吉他。(一定要看MV)

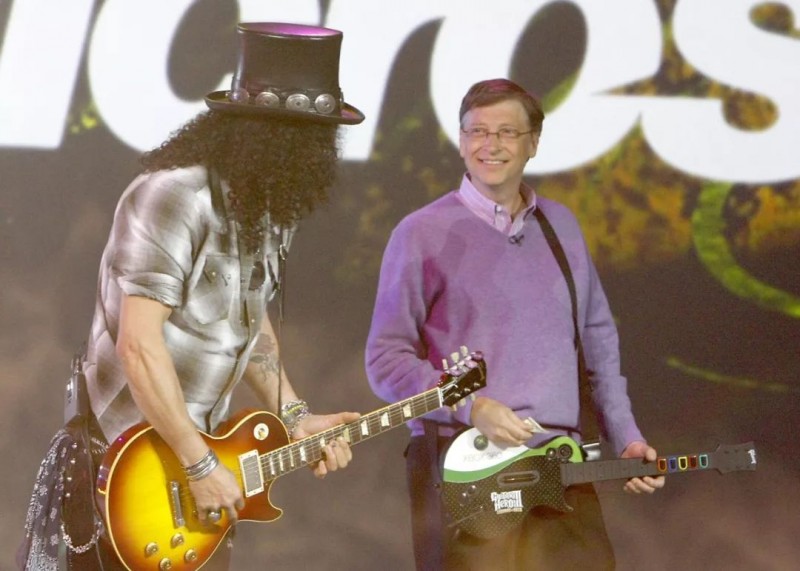

枪花在那个年代有多火?当年的美国政界的第一网红阿诺.施瓦辛格邀请他们为自己的新片《终结者2》献唱,而商界的第一网红比尔盖茨,则邀请slash一起同台演出。

我实在太爱枪花了,太爱Izzy,Rose,Slash,Duff,这几个老混蛋了,以后还会不断地写关于枪花的推送,但在这,必须打住。

因为美国摇滚文化的图腾,并不是枪花。

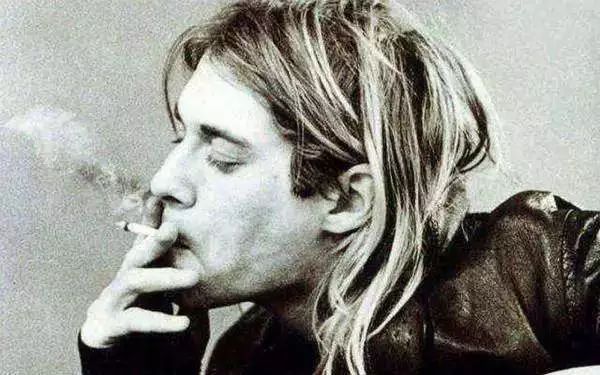

1992年,我出生的那年,尽管枪花还在巅峰,但一支叫做“涅槃”的乐队,彻底埋葬了摇滚乐的时代,他们给摇滚乐的打击是致命的,涅槃乐队的“grunge”音乐让所有的主流音乐都像小丑一样,没有思想,没有灵魂。枪花的风头,全被一个叫科特.柯本的人抢去。

柯本是个天才,他开创的“垃圾摇滚”,洗礼着新一代美国青年的思想。有人说Kurt是那个年代甚至全美青少年的救世主,如果说rose让人感受到了绝望,那Kurt就是绝望本身,只是在他的歌声里听的到一丝微渺的希望。

然而正是他本人,拿枪把留给自己最后的一丝希望,崩了。

本来想着传递思想,结果没想到获得了商业上的成功,亲眼看着艺术两个圣洁的字正被铜臭玷污,Kurt承受的压力,现代人根本无法理解。

他是那样的狂躁,愤怒,压抑,又是那么的温柔,脆弱,和敏感。

“It's better to burn out then to fade away”,与其一生卑微,不如一瞬疯狂,我们无法知道,burn out后的他是否在另一个世界里涅槃重生,但我们知道,柯本和他的音乐,永远活在最好的年纪,和最好的年代。

正如柯本在《Come as you are》里写道的“I'd rather be hated for who I am than loved for who I am not。”

我宁愿因为做自己而不被人待见,也不愿因为不做自己而被人喜爱。

科本依然活着,只是摇滚,好像真的死了。

中国不是没出过一流的摇滚巨星,94年以窦唯为首的“魔岩三杰”,跑到香港红磡开演唱会,炸掉半边天。

当时全国人民那个激动啊,以为属于中国摇滚的年代来临了,没想到,只是回光返照。

别的不说,就说三杰里的何勇,看那句歌词:“我的家就在二环路的里面。”人家老北京,二环什么概念?

那个年代,父母都在听邓丽君的年代,月薪尚在两位数,能接触到枪花,是什么家庭条件?

那时候有条件听摇滚,接触摇滚的,不是在军区大院长大,就是非富即贵。

有钱人玩摇滚,玩的就是一个言论自由,毫不掩饰,没有虚情假意,从不无病呻吟,什么都敢说,就是自由,爱,和和平。

言论自由的代价,就是被无声无息地逼入地下。

而如今被人奉承的“摇滚歌手”,代表着中国摇滚圈半壁江山的某人,从小也是在军区大院长大,活生生的高干子弟,却偏偏用他那独天得厚的嗓音,去传递一种粗制滥造的共鸣:什么“那年没有二十四小时热水的家,没有钞票没有她”

这么唱摇滚,肯定会有钞票的。

还有某人,B脸不要,直接照搬枪花《November Rain》的前奏间奏和结尾SOLO,把SOLO配上词,拿出来单独唱,这不仅是抄袭,还是最低劣的抄袭。大卫鲍伊的《Heroes》也无法逃开被抄袭的命运,《You raise me up》,《apologize》这样的流行音乐也无一幸免。只能说这位“摇滚歌手”真是不挑,怪不得能开32场演唱会。

而这些人,穿着皮衣挂着裤链,到处巡演传教上节目,被称为中国乐坛的,主流。

这些歌能听吗?年轻人还会去关注摇滚吗?摇滚死了吗?

年轻的一代对音乐的品味停留在了抖音,电子音乐横行,到处都是粗制滥造的音乐节,随便一个破DJ给点钱全球巡演,商家不择手段圈钱,年轻人花钱买个门票只为了打野撩妹,却不是真正地享受音乐。都说嘻哈real,嘻哈real,但选秀嘻哈,real个屁。比起好好弹琴学乐理搞创作,不如整容卖笑当网红,更为实际。

摇滚让这个世界充满爱与和平,但从来不是爱于和平的产物。

不是时代不好,

是都吃的太饱。

peace&love

past

..........

原创故事态度品味

在现实中浪漫地活下去

To be with you

peace

有趣的人

为您推荐:

- 陌路狂杀 2025-08-23

- 石破茂表示愿意修改日美关系部队地位公约 2025-08-23

- 欧盟气候变化负责人表示,加大农业减排力度 2025-08-23

- 道指期货在感恩节假期前下滑 2025-08-23

- 改变世界的摇滚,拯救不了这个时代 2025-08-23

- 热带风暴伊莱安娜在袭击洛斯卡沃斯后登陆墨西哥锡那罗亚海岸 2025-08-23